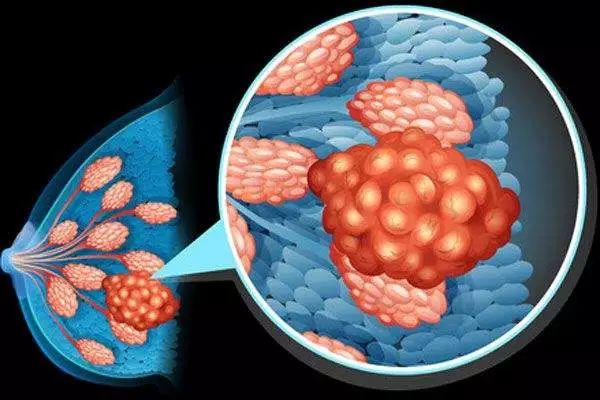

近日,复旦大学附属肿瘤医院邵志敏、江一舟教授团队,联合复旦大学生命科学院、人类表型组研究院及上海市生物医药技术研究院的研究人员,在历时5年攻关后发布消息:占乳腺癌患者总数约七成的腔面型乳腺癌,有望实施“分型而治”,获得疗效提升。 研究团队绘制了全球最大的腔面型乳腺癌多组学全景图谱,并提出“复旦腔面四分型”基础上的精准治疗策略。该成果近日已发表在国际顶级期刊《自然?遗传学》。 原创乳腺癌治疗分型精准治疗新理念

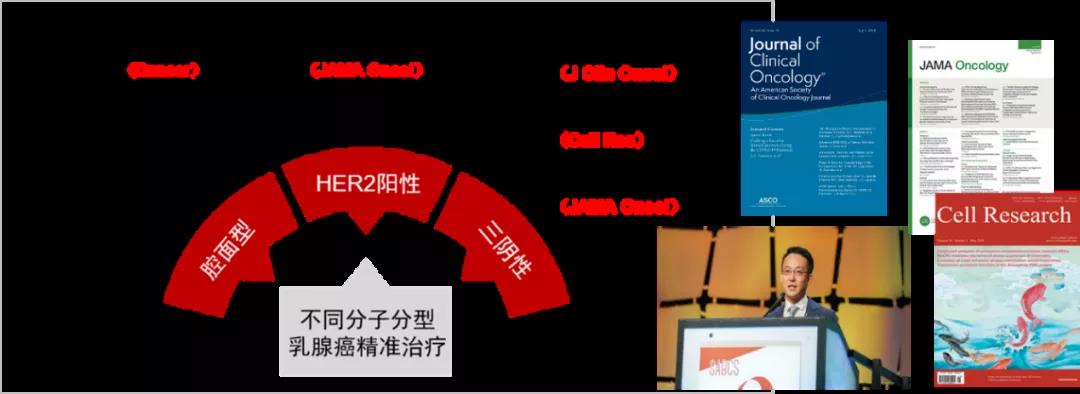

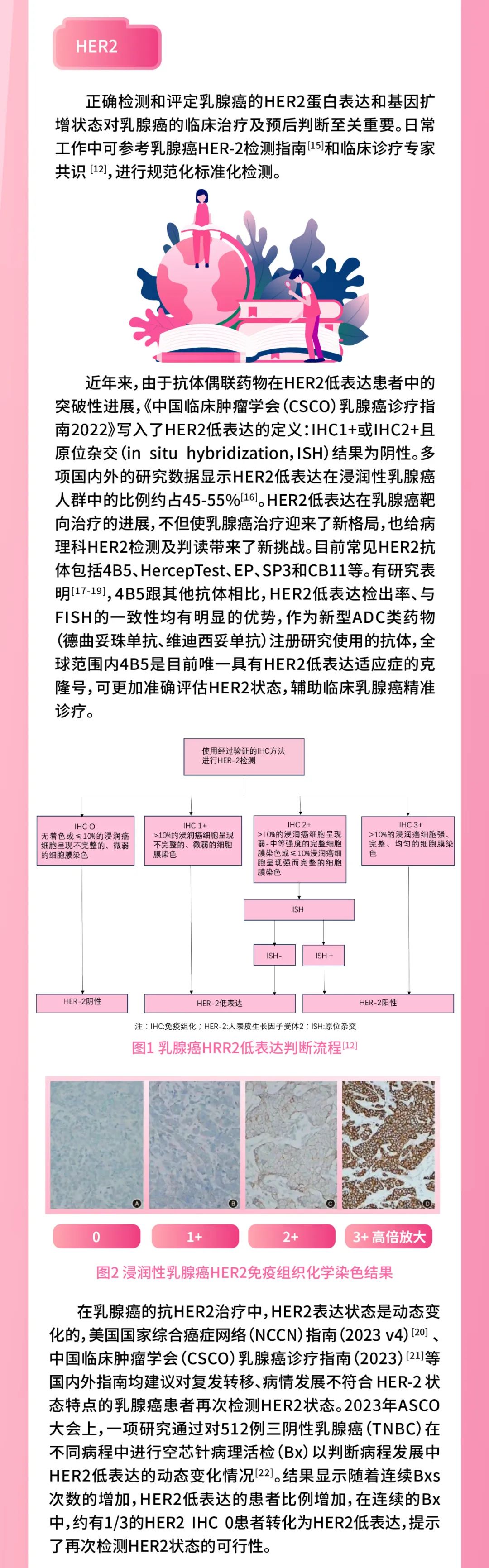

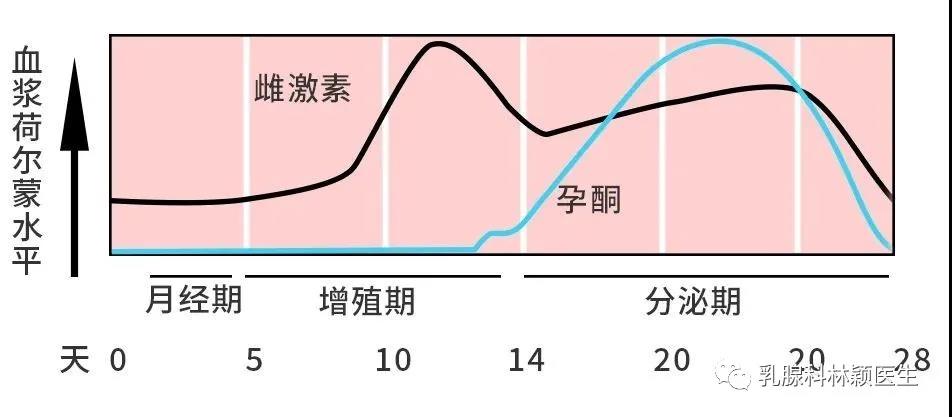

乳腺癌是我国女性最常见的恶性肿瘤,发病率还在升高,被称为“红颜杀手”。从事乳腺癌临床诊治和科学研究30余年的复旦大学附属肿瘤医院大外科主任兼乳腺外科主任、复旦大学肿瘤研究所所长邵志敏教授介绍,目前临床上主要根据雌孕激素受体以及人表皮生长因子2(HER2)的表达情况,将乳腺癌分成腔面型乳腺癌、HER2阳性型乳腺癌和三阴性乳腺癌,分别对应着以内分泌治疗、抗HER2靶向治疗和化疗为主要手段的系统治疗方案。这样的分型治疗大大提升了乳腺癌患者的预后,但仍有约三分之一患者出现耐药和复发转移。

“越来越多研究证实,传统分类下的各类型乳腺癌并不是单一疾病,而是一群复杂疾病的合集。亚型分得越精细和准确,治疗才能更精准,疗效才能进一步获得提升。”邵志敏教授团队由此提出新的治疗理念:将传统的乳腺癌分类进一步划分成更精细的分子分型,找到各个分子分型最重要的靶点分子并针对性开展精准治疗。

他们首先瞄准了缺少针对性治疗手段的三阴性乳腺癌,历时5年建立三阴性乳腺癌“复旦四分型”,成果获评全球乳腺癌年会“年度进展”。在临床试验中,“分型精准治疗”策略在这些几乎已无药可治的患者中见效明显,有效率达到传统化疗的三倍。

|

|

首提腔面型乳腺癌“复旦四分型” |

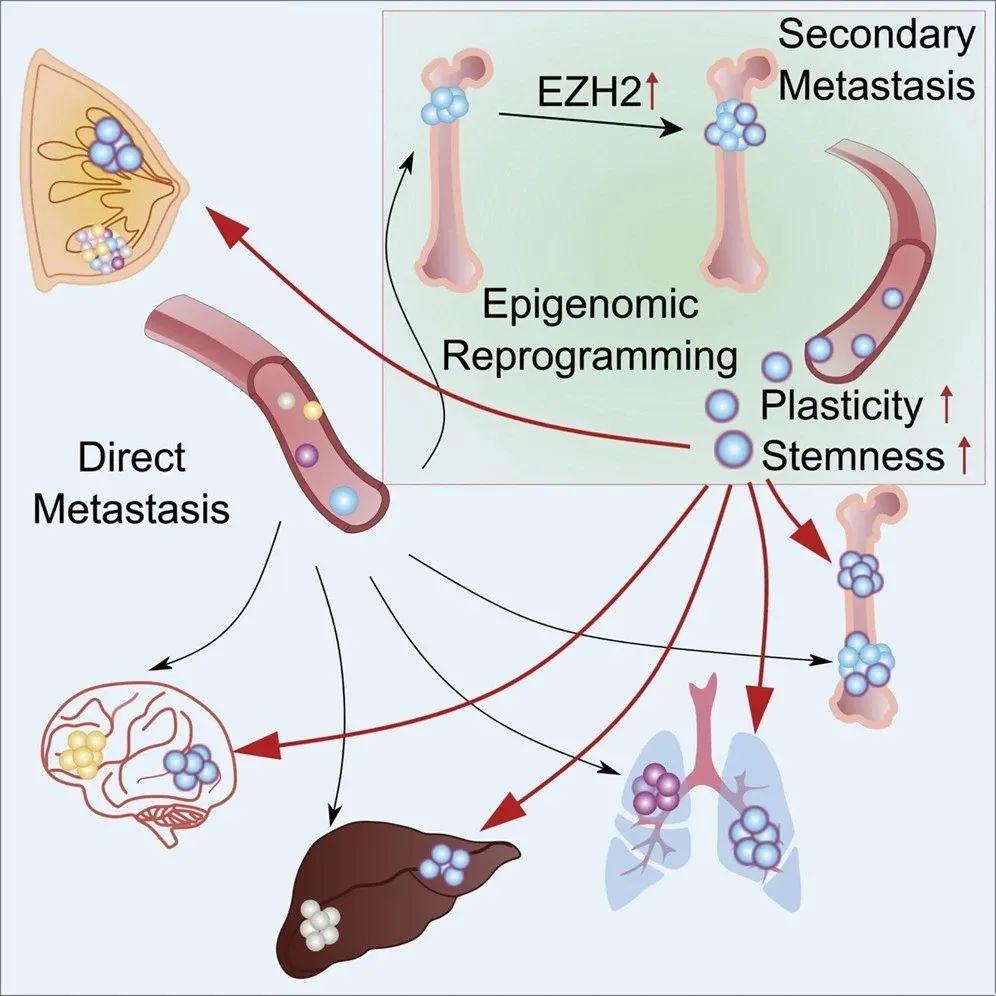

如果说三阴性乳腺癌是最难啃的“硬骨头”,腔面型乳腺癌更像是对抗乳腺癌的“主战场”。临床上近七成的初诊患者,以及超过半数的复发转移患者都是腔面型。“我们经常会看到临床表现非常相似的患者,同样是吃内分泌药,有的可以长期控制疾病,有的就会在不同的时间点出现内分泌耐药和复发转移,这说明腔面型乳腺癌也是一个异质性很强的群体。”邵志敏认为,不应只是简单地加减治疗强度和时间,而应更精细地分类,制定个体化的治疗方案。

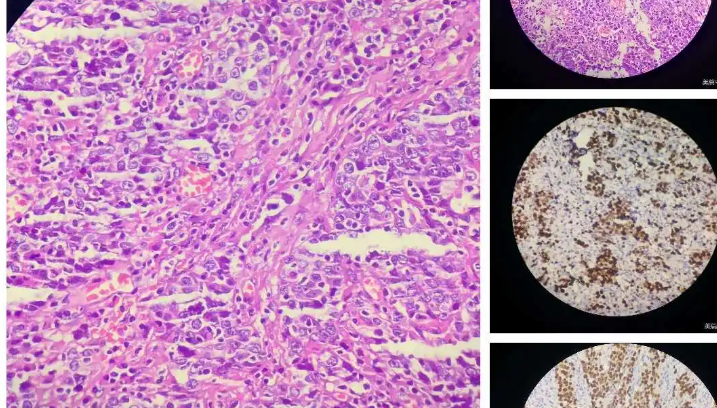

为此,邵志敏教授和江一舟研究员带领研究团队,联合复旦大学生命科学院/人类表型组研究院石乐明教授、郑媛婷教授团队以及上海市生物医药技术研究院黄薇教授团队组成攻关联盟。通过对基因组学、转录组学、代谢组学和蛋白组学的深入分析,证实腔面型乳腺癌不仅拥有自己的“家族”,家族中还有分子特征迥异的不同亚型,它们对不同治疗方案的敏感性大相径庭。

研究团队综合生物信息大数据特征,将腔面型乳腺癌精准划分为4个亚型:经典腔面型(SNF1)、免疫调节型(SNF2)、增殖型(SNF3)和RTK驱动型(SNF4)。其中,RTK驱动型患者的预后最差,内分泌治疗几乎无效。“这提示我们需要进一步探索其潜在机制,加快针对这一亚型的药物研发和治疗方案创新。”邵志敏说。

据悉,这是全球首次基于多维大数据系统提出的腔面型乳腺癌分类标准,为实现腔面型乳腺癌精准治疗和“一患一策”的临床实践奠定了重要基础。

|

|

“分型精准”临床试验现已启动 |

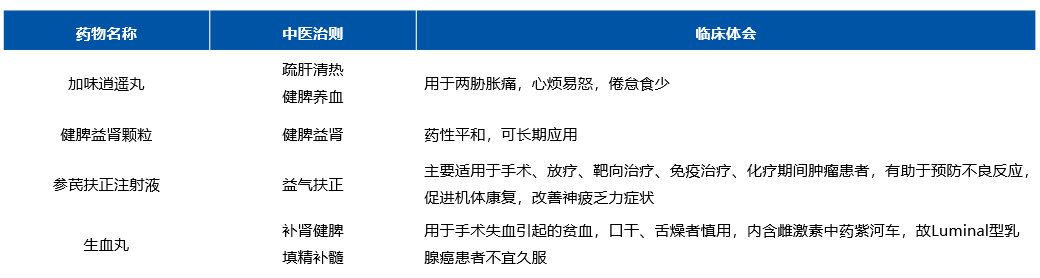

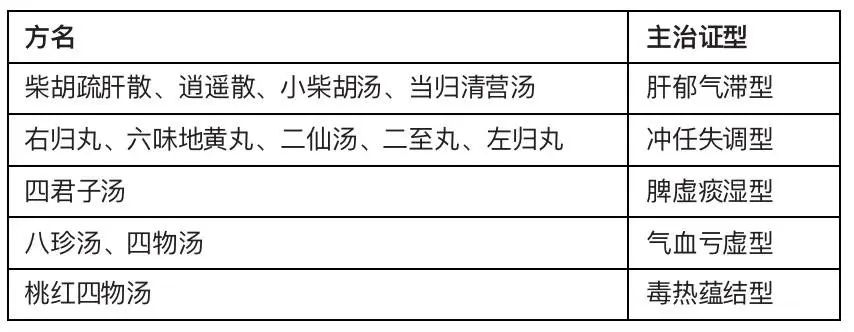

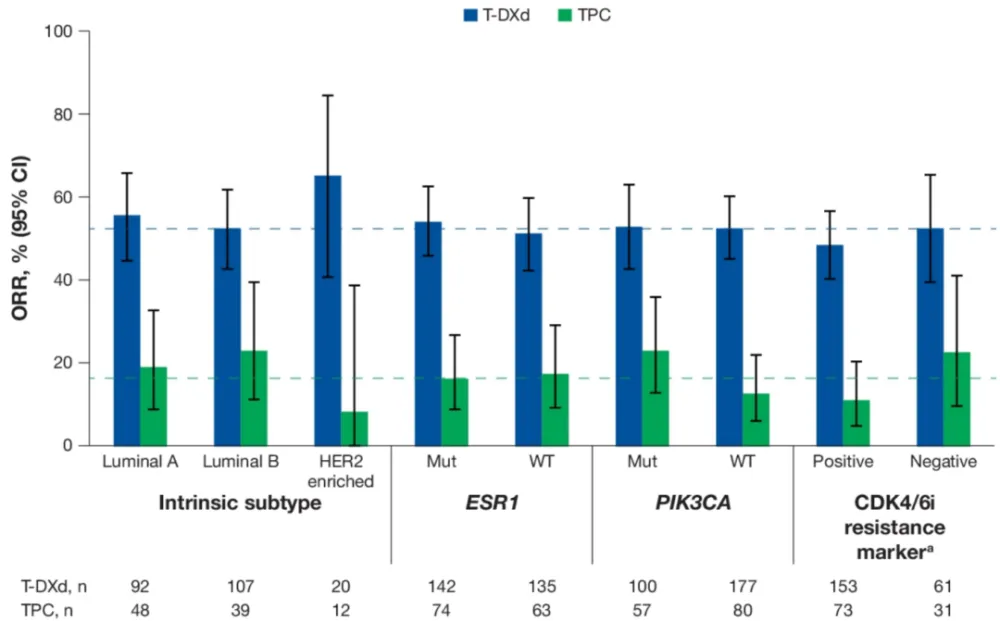

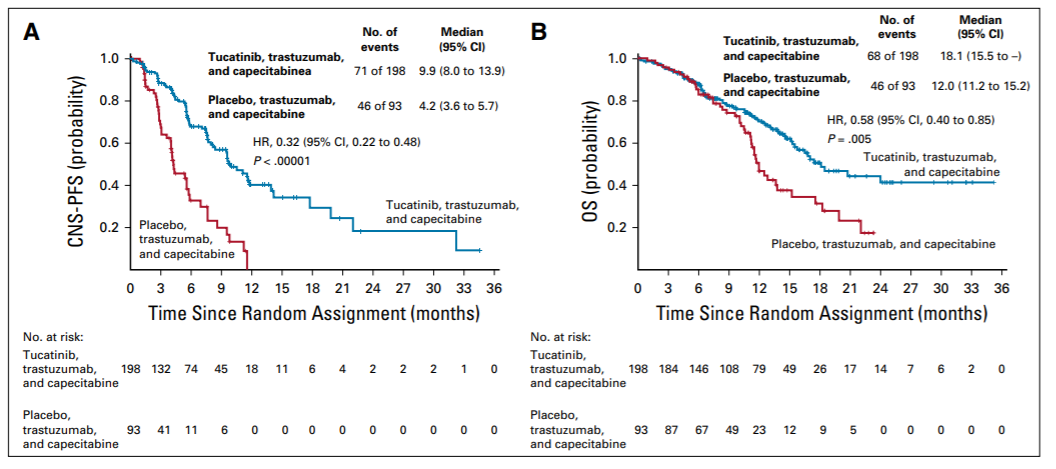

这一研究成果,让腔面型乳腺癌治疗不必再“一把尺子衡量一群人”,有助于临床专家对患者“分类而治”。如,“免疫调节型”亚型富含免疫细胞,提示可采用免疫检查点抑制剂治疗;“增殖型”亚型细胞周期通路高表达、DNA损伤修复缺陷,提示可采用CDK4/6抑制剂与PARP抑制剂治疗;“RTK驱动型”则可考虑采用RTK通路抑制剂治疗。

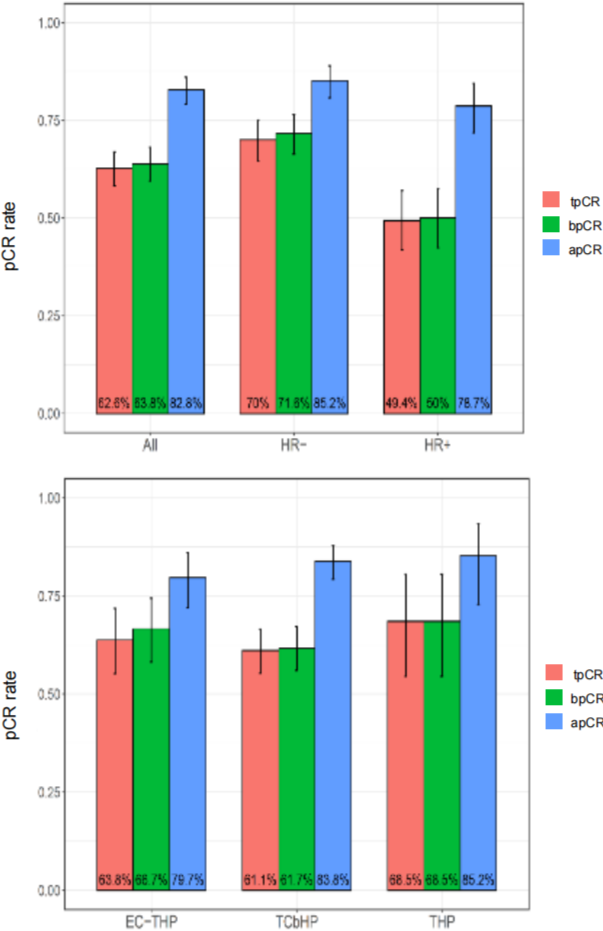

研究团队收集整理了复旦大学附属肿瘤医院和国内多家医院上千例腔面型乳腺癌用药和疗效的真实世界数据,证实了腔面型乳腺癌“复旦分型”可以很好地预测不同药物的治疗效果。团队同时前瞻性收集了不同分型腔面型乳腺癌的患者来源类器官模型并开展大规模药敏检测,进一步证实了“分型精准”策略的有效性。

复旦大学附属肿瘤医院乳腺癌多学科团队由此启动了多项针对腔面型乳腺癌的精准治疗临床试验。针对早期和局部晚期患者,设计“复旦分型”指导下的精准新辅助治疗平台型临床研究,探索精准治疗下最快缩小肿瘤的方案,为不适合手术的患者提供手术机会;针对不同亚型的晚期患者,设计多个临床试验,以便提供更合适、更精准的治疗选择。它将有望为更多乳腺癌患者点亮希望之光。

据介绍,本次论文共同第一作者分别为金希、周逸凡、马丁、赵珅、林偲进,通讯作者为邵志敏和江一舟。